东北亚陆缘晚古生代—中生代的构造演化主要受控于古亚洲洋和环太平洋两大构造体制的影响。近年来,虽然在中国东北及邻区中生代火成岩组合及其形成背景和陆缘增生杂岩研究方面取得了可喜成果,但对古亚洲洋的最终闭合时间、古太平洋板块起始俯冲时间和两大构造体制转换时间仍然存在较多争论。

针对上述问题,吉林大学地球科学学院许文良教授团队王旖旎副教授等人,系统总结了东北亚陆缘晚古生代和中生代陆缘增生杂岩的研究成果,尤其是详细对比了佳木斯地块东缘跃进山杂岩和饶河杂岩的形成时代、变质变形程度,并结合地球物理深部探测结果以及同期沉积建造和中生代火成岩组合的时空变异,重塑了东北亚陆缘晚古生代—中生代构造演化历史,得出以下主要认识:

1.佳木斯地块东缘跃进山杂岩和饶河杂岩是分属于两个不同时代、不同变质变形程度的陆缘增生杂岩

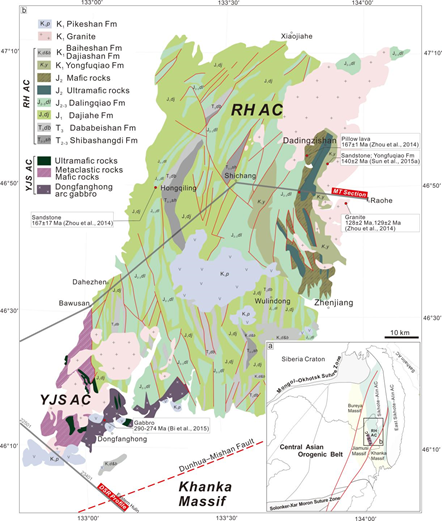

跃进山杂岩与饶河杂岩关系的确定是揭示东北亚陆缘构造演化的关键。虽然跃进山杂岩与饶河杂岩具有类似的岩石组合(图1),但它们的形成时代和变质变形程度截然不同。

图1.跃进山杂岩与饶河杂岩分布图:(a)研究区大地构造位置图;(b)跃进山杂岩与饶河杂岩地质简图

跃进山杂岩中的变镁铁质—超镁铁质火成岩被弧型辉长岩(290–274 Ma)所穿切,表明其形成时代早于晚二叠世。跃进山杂岩遭受了低绿片岩相变质作用和强变形的改造,最终构造就位发生在晚二叠世。相反,饶河杂岩中的岩石组合并没有遭受变质作用的改造,其中MORB型玄武岩和堆晶辉长岩形成于中侏罗世(169–167 Ma),并发育有晚侏罗世和早白垩世早期的陆源碎屑岩,它们共同被早白垩世晚期花岗岩(约130 Ma)所穿切。由此表明,饶河杂岩最终构造就位发生在早白垩世晚期。

2.跃进山杂岩是两个微陆块间一个古大洋板片西向俯冲的结果,代表了二叠纪俯冲带,属于古亚洲洋构造体制的产物

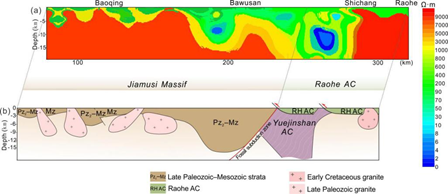

佳木斯地块东缘早泥盆世—晚石炭世沉积建造表明该区晚古生代早期为一个被动大陆边缘环境。大地电磁(MT)测深资料揭示饶河杂岩为一个2公里厚的构造推覆岩片,岩片之下仍为类似佳木斯地块属性的一个微陆块(图2)。也就是说跃进山杂岩是两个微陆块间

图2. MT揭示饶河杂岩之下深部陆壳物质组成:(a)MT剖面二维反演;(b)MT剖面地质解译

一个古大洋板片西向俯冲的结果,这也得到了佳木斯地块东缘早二叠世钙碱性火山岩组合的印证(图3,4)。跃进山杂岩于晚二叠世最终构造就位(图4c)。因此,跃进山杂岩代表了二叠纪俯冲带,是两个微陆块间洋盆闭合的产物,应属于古亚洲洋构造体制。

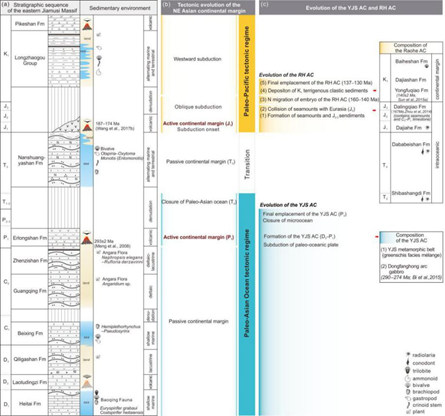

图3.东北亚陆缘晚古生代—中生代构造演化历史:(a)佳木斯地块东缘沉积序列和环境;(b)东北亚陆缘构造演化;(c)跃进山杂岩和饶河杂岩演化

3.饶河杂岩是古太平洋板块俯冲作用的产物,代表了侏罗纪俯冲带,标志着古太平洋板块起始俯冲的发生

饶河杂岩的物质组成既包括低纬度海山阶段形成的侏罗纪枕状玄武岩、堆晶辉长岩和三叠纪—侏罗纪的深海硅质岩,也包括高纬度早白垩世早期沉积的陆缘碎屑岩(图3c),它们很好地记录了饶河杂岩的演化历史,即:1)早侏罗世陆缘钙碱性火山岩组合标志着古太平洋板块起始俯冲作用的发生;2)中–晚侏罗世海山的形成和低纬度陆缘碎屑的沉积;3)

晚侏罗世发生的海山与欧亚大陆的碰撞(~160 M a)(图4f);4)早白垩世永福桥组高纬度沉积物源揭示的饶河杂岩的北向推移(160–140 Ma)(图4g);和5)穿切饶河杂岩的早白垩世晚期花岗岩揭示了饶河杂岩的最终构造就位(140–130 Ma)(图4h)。

4.基于陆缘增生杂岩和沉积建造组合以及火成岩组合的时空变异,重塑了东北亚陆缘晚古生代—中生代构造演化史

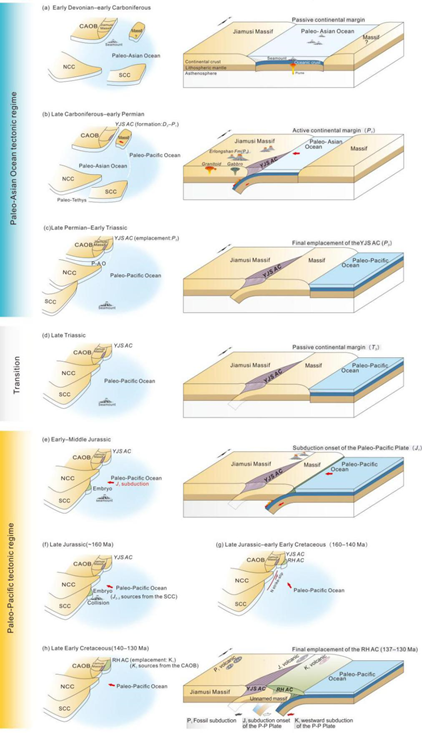

晚古生代和中生代陆缘增生杂岩与同期沉积建造和火成岩组合及其时空变异一起共同揭示了东北亚陆缘晚古生代–中生代的构造演化史,包括两个阶段:1)古亚洲洋构造体制阶段主要表现为晚古生代早期的被动大陆边缘、早二叠世的活动大陆边缘、三叠纪的构造转换期(图4a,b,c)。佳木斯地块东缘晚泥盆世—晚二叠世期间存在一个微陆块间的古大洋;2)古太平洋构造体制阶段主要经历了早侏罗世古太平洋板块的起始俯冲(图4e)、晚侏罗世–早白垩世早期的小角度斜向俯冲(图4f)和晚中生代的持续西向俯冲以及俯冲板片的后撤过程(图4h)。

图4.东北亚陆缘晚古生代—中生代构造演化模型及增生杂岩的形成

上述研究成果已发表于国际地学权威期刊《Earth-Science Reviews》。

Yi-Ni Wang(王旖旎),Wen-Liang Xu* (许文良),Feng Wang*(王枫),Xing-Zhou Zhang(张兴洲). Late Paleozoic–Mesozoic tectonic evolution of the northeastern Asian continental margin revealed by sedimentary formations and fossil accretionary complexes.Earth-Science Reviews,2022, 225, 103908.原文链接https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825221004098.项目资助:本研究受国家自然科学基金(91858211,42022013,41702030)联合资助。